Eigentlich sind Kirchen Orte der Stille und Kontemplation. Heilige Räume, in denen Menschen zusammenkommen und gemeinsam beten, singen, Gottesdienst feiern, wo sie Kontakt suchen zu einer anderen als der irdischen Welt. Wie groß diese Sehnsucht noch immer ist, zeigt sich deutlich im Sommer, am Ansturm auf Europas große Kathedralen. Dieser Tage wollen alle einmal in Notre-Dame gewesen sein: Von der heißen, überfüllten Esplanade drängen die Massen in das frisch restaurierte Gotteshaus, nicht nur aus Neugier, sondern um durchzuatmen und auszuruhen vom Lärm der Stadt. Täglich kommen 35.000, seit der Wiedereröffnung im vergangenen Dezember waren es weit über sechs Millionen. Wenn das so weitergeht, hätte die Kathedrale am Ende des Jahres mehr Besucher als die Mona Lisa im Louvre, die Basilika Sacré-Cœur oder der Eiffelturm – allenfalls im Petersdom in Rom, wo sie derzeit das Heilige Jahr feiern, herrscht ähnliches Gedränge. In Notre-Dame ist es jetzt besonders laut. Vielleicht noch lauter als draußen.

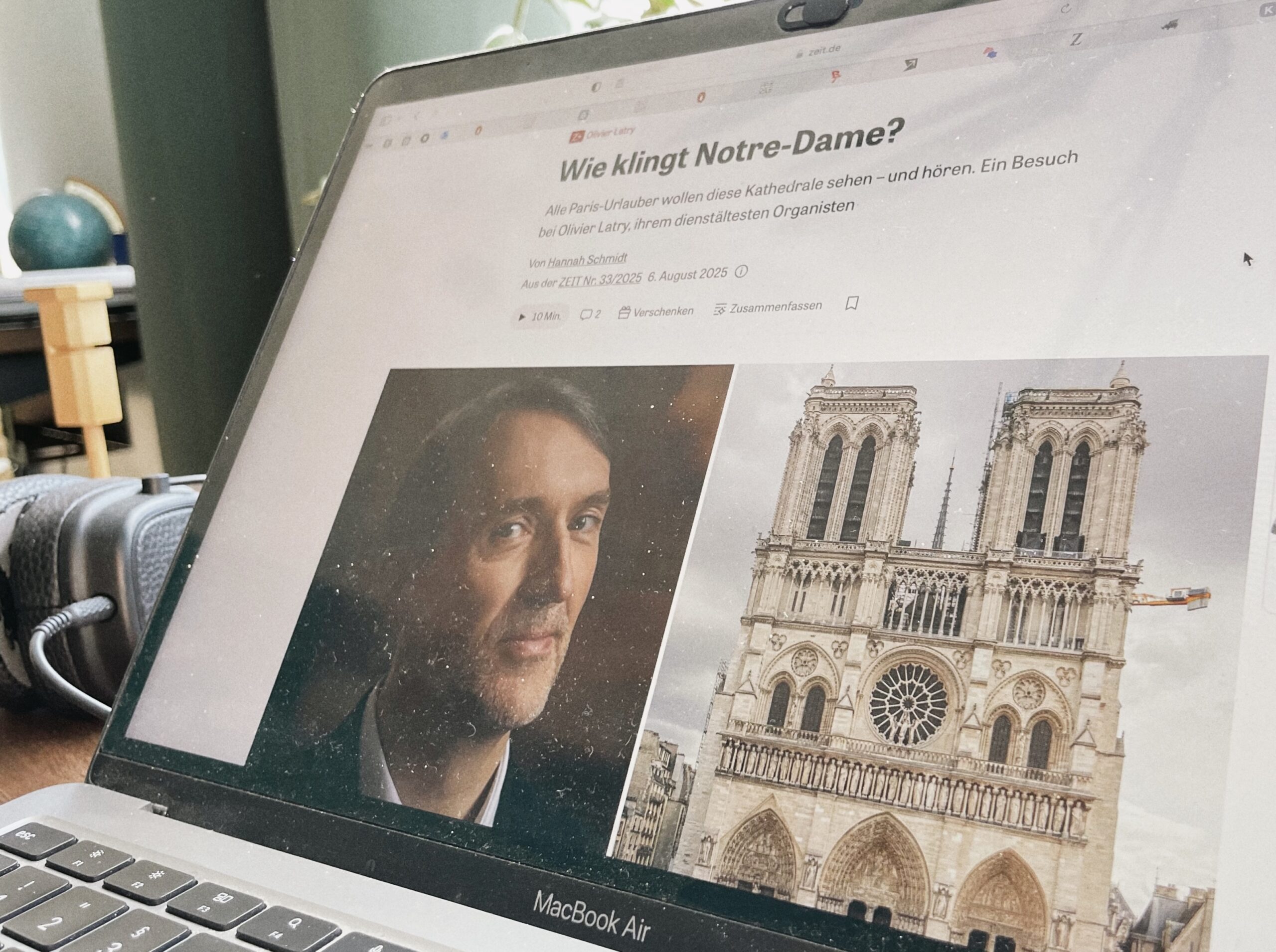

Ein Mann aber bringt den Lärm der Welt, der scheinbar unaufhaltsam hereinflutet, zum Verstummen. Olivier Latry, 63, ist der dienstälteste Organist der Kathedrale, seit 1985 spielt er hier. Der Klang der Orgel, den der Titularorganist an einem Sonntag um 9.30 Uhr von der Empore herabrollen lässt, hält das Treiben der Touristen tatsächlich an. Die Menschen horchen auf, unterbrechen ihre Gespräche, lassen die Smartphones sinken. Manche setzen sich hin. Ein Akkord, und die Welt wird still – endlich! Endlich wieder! Und doch ganz anders als bisher. Denn die Orgel klingt nicht mehr so wie vor fünf Jahren. Wie klingt Notre-Dame, Monsieur Latry?

Olivier Latry hat die Veränderung sofort bemerkt, als er sein Instrument, dieses gigantische Kollektivmeisterwerk von Cavaillé-Coll und zehn weiteren Orgelbaufirmen, vor einem Jahr zum ersten Mal wieder spielen durfte. Niemand kennt die magische Akustik Notre-Dames so gut wie er, allenfalls noch seine drei Kollegen Vincent Dubois, Thierry Escaich und Thibault Fajoles. „Keine meiner zuvor eingespeicherten Registrierungen konnte ich wiederverwenden“, erklärt er der ZEIT an einem Sonntagmorgen vor der Messe. Latry trägt einen schlichten schwarzen Anzug, seine Lesebrille, hat das Kyriale, das Buch der Choralmessen, unterm Arm. „Sie funktionieren nicht mehr.“ Was heißt das? Jeder der vier Organisten kann sich in dem hochmodernen Instrument bestimmte Registerkombinationen einspeichern, die er dann per Knopfdruck mit dem Fuß oder der Hand abruft. So sind auch mitten im Spiel schnelle Wechsel der Orchestrierung möglich – bei 115 Registern eine enorme Erleichterung.

Da der liturgische Ablauf in jeder Messe gleich ist, hat sich Olivier Latry feste Kombinationen gesetzt, die er bei jedem Dienst nutzt. Vor der Eröffnung wurde aber schnell klar, dass er justieren musste: Viele seiner Standard-Registrierungen waren auf einmal zu kräftig, zu massig, zu tiefen- oder obertonreich.

Der Grund: In den vergangenen fünf Jahren haben Restaurateure nicht nur die Orgel vom Ruß befreit, ihre 7.952 Pfeifen abgebaut, geputzt und wieder aufgebaut. Sie schrubbten auch den jahrhundertealten Staub von den Wänden, der der Kathedrale ihre charakteristische dunkle Atmosphäre verliehen hatte: Schmutz, Schweiß und der Atem von Generationen von Menschen, die hier beteten und sangen, hatten sich abgelagert. Diese Schicht wirkte wie ein natürlicher akustischer Absorber, den die Orgelbauer François Thierry, François-Henry Clicquot, Aristide Cavaillé-Coll und Firmen wie Boisseaux-Cattiaux, Emériau und Giroud bei ihren Orgel-Modifikationen in der Vergangenheit einkalkulierten. Nach dem letzten Reset aber sind Orgel und Kathedrale nun jeweils in einem so guten Zustand wie schon lange nicht mehr – deshalb droht diese Orgel, die über Jahrhunderte schrittweise an den Raum angepasst und in seine Akustik hineinkomponiert wurde, auf einmal zu laut zu werden.

Der Klang eines Akkords wird nicht mehr diffus von den Säulen und der Decke reflektiert, sondern wälzt sich in Zeitlupe – „wie ein Lkw“, sagt Olivier Latry – durch das Kirchenschiff nach vorn zum Altar. Geänderte Registrierungen allein reichen nicht, um diese neue Klanggewalt im Zaum zu halten. Wer die Orgel spielt, muss jetzt noch klarer akzentuieren als vorher, noch sensibler in den großen Raum hineinhören. Der Klang der Orgel bringt Notre-Dame an ihre akustischen Grenzen. Die Kathedrale ist empfindlich geworden. Blank gescheuert, wund restauriert.

Als Frankreichs Wahrzeichen, als identifikationsstiftendes Symbol sollte dieser Ort nach dem verheerenden Brand „noch schöner“ erstrahlen, das war Emmanuel Macrons erklärtes Ziel. Doch jetzt ächzt die Kirche nicht nur unter den neuen Touristenströmen. Der sensibel gewordene Raum hallt wider von all den Stimmen, während die Besucher ihn mit ihren Handykameras scannen. Das blanke Innere der Kathedrale wirkt nackt, der Sandstein seiner Schutzschicht beraubt, das ganze alte Gebäude wie ausgeliefert: filigraner als zuvor, aber dadurch eben auch verletzlicher.