… hören auf BR-klassik.de

DONNERSTAG, 02.10.2025

23:03 BIS 00:00 UHR

Zitat (Feshareki): „Heute habe ich mich in Pauline Oliveros ‚Deep Listening‘ geübt. Ich saß auf einer Bank am höchsten Punkt Londons. Zu meiner Linken hörte ich die Geräusche der Heide, zu meiner Rechten Autos, die sich spiralförmig durch die Kurven der Straße schlängelten und dabei mit ihren Motoren einen dröhnenden Klang erzeugten. Und zu beiden Seiten von mir hörte ich das Zwitschern zweier Amseln. Es gab Phasen der Stille und Phasen der Lautstärke (zum Beispiel durch die dröhnenden Autoradios). Ein inspirierender erster Frühlingstag.“

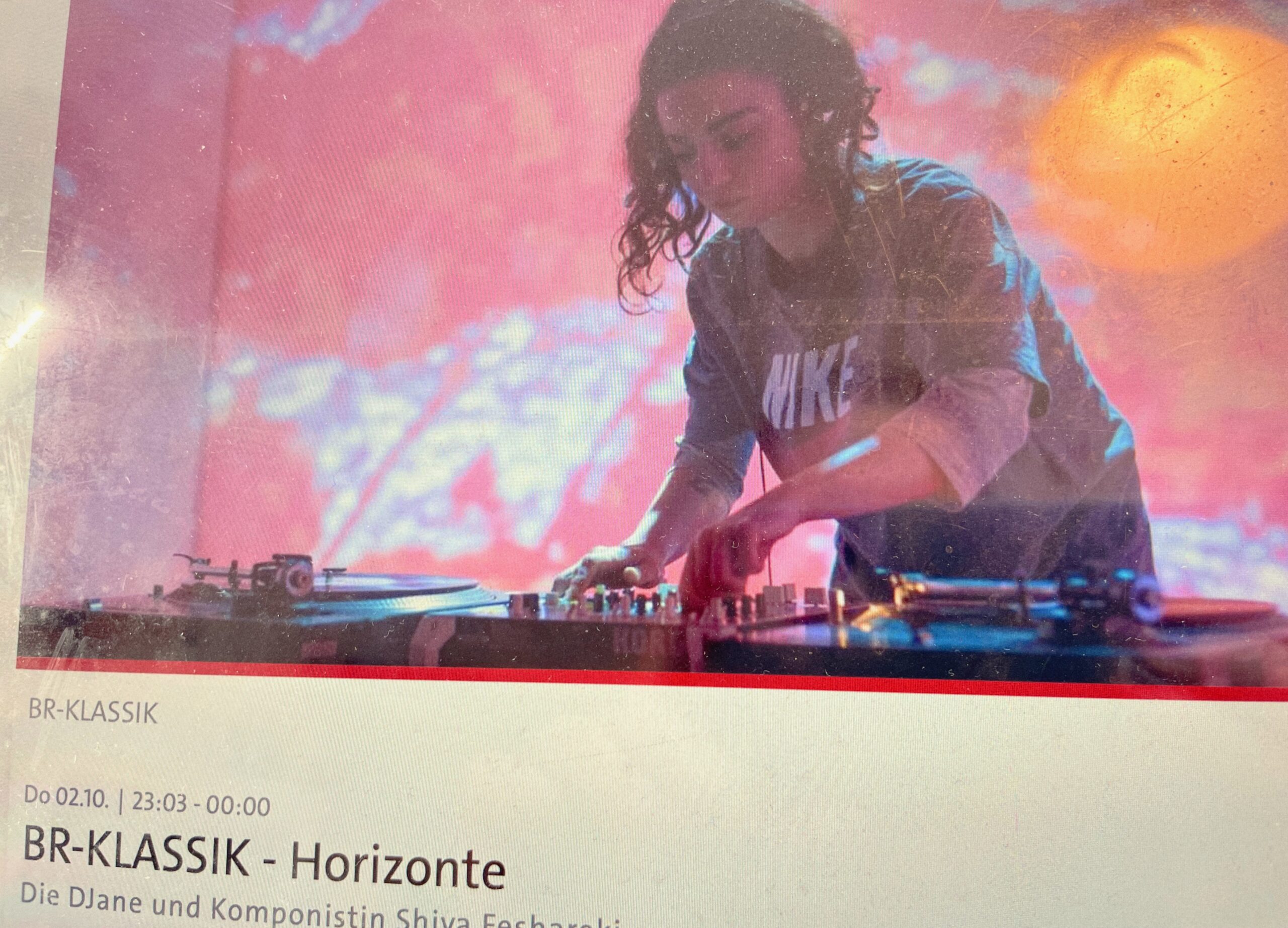

Es ist Mitte April im Jahr 2017, als die gerade 30-jährige Komponistin, Turntable-Künstlerin und Forscherin Shiva Feshareki diese Sätze in ihr Tagebuch schreibt. Die Zeit ist aufregend: Gerade arbeitet sie am Royal College of Music an den letzten Zügen ihrer Doktorarbeit. Parallel bereitet sie die Uraufführung ihres neuen Werks „O“ vor. Sie spricht in der BBC über ihre Kunst, tourt durch Kanada, Dänemark, UK und spielt live auf den Indie-Bühnen der großen und kleinen Kulturzentren. Und sie hat eine eigene Radiosendung, in der sie ausgewählte Musik verschiedener Genres präsentiert, manipuliert und remixt. In wenigen Tagen geht sie mit der achten Folge von „New Forms“ bei NTS live – diesmal ein Stravinsky Special.

Shiva Feshareki arbeitet mit mehreren Aufnahmen von Stravinskys Orchesterwerken und spielt sie auf ihren beiden Turntables zwar ab, doch sie hält sie immer wieder an und loopt kleine Ausschnitte, dass es klingt, als würde die Platte springen – sie verändert die Tonhöhe, das Tempo und die Lautstärke, legt elektronische Effekte über die Klänge und spielt beide Werke und die geloopten Ausschnitte gleichzeitig ab. So entstehen neue Rhythmen und Melodien und ganz eigene Klänge – und für einige Sekunden kommt der Eindruck hoch, man habe es mit einem ganz neuen Genre zu tun. Minimalismus?

Aber hier nur Genregrenzen markieren zu wollen, wäre zu kurz gegriffen. Denn eigentlich improvisiert Shiva Feshareki hier eine Interpretation mit eigenem Werkcharakter. Es ist, als säße man neben ihr auf der Bank in London und lausche voller Bewusstsein der Musik – Oliveros „deep listening“ verwandelt Feshareki so gesehen in ein geführtes Zuhören: Sie hebt bestimmte Momente der Komposition hervor, sie betont einzelne Takte der Partitur und Klänge aus dem Orchester – Ausschnitte, über die man beim linearen Abspielen einfach hinweghören würde:

Shiva Feshareki verlangsamt das Zuhören, sie hält es zwischendurch sogar an, sie lenkt den Weg durch die Partitur neu und legt akustische und kompositorische Geheimnisse offen, die so vielleicht noch nie zum Vorschein gekommen sind:

Feshareki: „I like the the feeling of of history and memory and context that comes with actually using recorded material. You have all of these new additional layers. So you’ve got kind of the composer, you’ve got the choir who is singing it, and the moment they recorded it, which was actually this morning, in rehearsals. And this all adds a depth and kind of like a magic to to the music. And then, of course, then you’ve got my techniques that are kind of building another layer and another dimension on it. It just adds a multidimensional feel. And I think even if you don’t, as an audience member, don’t know exactly what I’m doing, I think you can feel it. You can feel that there’s something with memory or with with history or with this this idea of interconnecting different places and people and times together in a live moment like a concert. So it’s kind of philosophical, I think, but it’s also very spontaneous.“/ „Ich mag das Gefühl von Geschichte, von Erinnerung und Kontext, das sich einstellt, wenn man aufgezeichnetes Material verwendet. Man spürt, dass es etwas mit Erinnerung oder mit Geschichte zu tun hat oder mit der Idee, verschiedene Orte, Menschen und Zeiten in einem Live-Moment wie einem Konzert miteinander zu verbinden. Es ist irgendwie philosophisch.“

Diese Sätze sagt sie bei einem Gespräch in Gelsenkirchen, im Frühjahr 2025. Bei ihrer Probe zum Konzertabend mit dem ChorWerk Ruhr ist die Heilig-Kreuz-Kirche in der Stadtmitte grell erleuchtet. Unter der halbrunden Kuppel hallen die Stimmen der Techniker wider, die damit beschäftigt sind, Fesharekis Instrument aufzubauen: Mischer, Plattenteller, Laptop, Effektgerät, große Boxen und Subwoofer und viele, viele Kabel. Wenn man sich so umschaut vor der großen Bühne, dann erinnert das Ganze an ein klassisches DJ-Setup im Club. Damit wird die Künstlerin wenige Stunden später unter anderem Nana Fortes doppelchörige „Four sacred pieces“ und Uroš Kreks „Psalm 42“ in ihrer Live-Komposition „My tears become my bread“ weiterdenken. Sie verarbeitet darin Aufnahmen des Chores, die bei den Proben gemacht wurden:

Feshareki: „But today, I’m really focusing on slowing the material down (…) so that you get to the really granular heart of the timbres and sounds of these beautiful voices, essentially. So it’s (…) going really buff. And then I also then spread that outwards by spatializing it and surrounding the audience in this motion of sound and using the acoustics of this really fascinating venue.“/ „Heute konzentriere ich mich darauf, das Material zu verlangsamen, so dass man zum Kern der Timbres und Klänge dieser wunderschönen Stimmen gelangt. Das ist sehr aufwändig. Und dann werde ich das Ganze auch noch räumlich ausdehnen, indem ich das Publikum mit dieser Klangbewegung umgebe und die Akustik dieses wirklich faszinierenden Ortes nutze.“

In der Kirche sind in einem Surround Sound System um die Sitzbänke herum Boxen aufgestellt. Der Klang kommt also nicht nur von vorne oder hinten, sondern aus allen Richtungen. Shiva Feshareki lässt die Klänge während des Konzerts umherwandern und in unterschiedlichen Richtungen kreisen. Manchmal antworten die vorderen Boxen auf die hinteren, manchmal flüstert es aus allen Kanälen gleichzeitig.

Shiva Fesharekis Idee, Plattenspieler als Instrument zu benutzen, ist nicht neu. Bereits im dem HipHop Anfang der 70er Jahre in der Bronx in den USA ist diese Praxis verbreitet – manche würden sagen, sie kommt sogar ursprünglich dorther: Ein DJ, genauer DJ Kool Herc, machte hier bei einer Kellerparty am 11. August 1973 in der Sedgwick Avenue nämlich etwas komplett Neues: er scratchte – und deutete den Plattenspieler damit um: Von einem Gerät zum Abspielen von vorproduzierter Musik zu einem Instrument, das diese Klänge verändern kann, eigene Klänge erzeugt und im wahrsten Sinne des Wortes gespielt werden kann.

Im frühen HipHop der 70er und 80er Jahre wird der DJ so gewissermaßen zum Produzent: Er nimmt zwei Platten, legt sie übereinander, scratcht, loopt, und erzeugt damit einen Beat, über den der MC rappt und singt. Der Hintergrund dieser Entwicklung ist allerdings alles andere als glamourös: Um ein Instrument zu spielen hatten die Musikerinnen und Musiker dieser Zeit in der Bronx in der Regel kein Geld, wie der Popkulturexperte Xavier Jernigan in einer Dokumentation für CUNY TV erzählt:

Zitat Jernigan: „The turntables became our instruments, like a lot of people in the inner cities they didn’t have money for instruments, so you had to find those sounds somewhere, so you dug through your (…) records and you just listening for these different instruments and sounds and then you pull from those different sounds and made a total new creation.” / „Die Turntables wurden zu unseren Instrumenten. Wie viele Menschen in den Innenstädten hatten wir kein Geld für Instrumente, also mussten wir diese Klänge irgendwo anders finden. Also durchsuchten wir unsere (…) Platten und hörten uns die verschiedenen Instrumente und Klänge darauf an, um dann aus diesen verschiedenen Klängen eine völlig neue Kreation zu schaffen.“

… weiterlesen/hören auf BR-klassik.de